突然ですが、「腸閉塞(ちょうへいそく)」という病気を聞いたことがありますか? 字面だけ見るとちょっと怖い感じがしますよね。実はこれ、誰にでも起こる可能性があって、放っておくと大変なことになる場合もある、お腹の緊急事態なんです。

今回は、この「腸閉塞」について、「お腹の中で一体何が起こっているの?」「どうしてなっちゃうの?」「どんなサインがあるの?」「どうやって治すの?」といった疑問に、できるだけ分かりやすい言葉でお答えしていきます。いくつかの医学研究(※)で報告されている情報も参考にしながら、皆さんの「知りたい!」に応えられるように、優しく解説していきますね。

この記事が、あなたやあなたの大切な人の健康を守るヒントになれば嬉しいです。

腸閉塞ってなに? – お腹の中の「交通渋滞」

まず、「腸閉塞」がどんな状態か、イメージしてみましょう。

私たちの体の中には、口から食べたものを消化して栄養を吸収し、いらないものを便として体の外に出すための、長ーい管があります。これが「腸」(小腸と大腸)です。

腸閉塞とは、この腸という管のどこかが、何らかの理由で詰まってしまい、食べ物や消化液、ガスなどが先に進めなくなってしまう状態のこと。まるで、道路でひどい交通渋滞が起きて、車が全く動けなくなってしまったようなイメージです。

いろんなタイプの腸閉塞

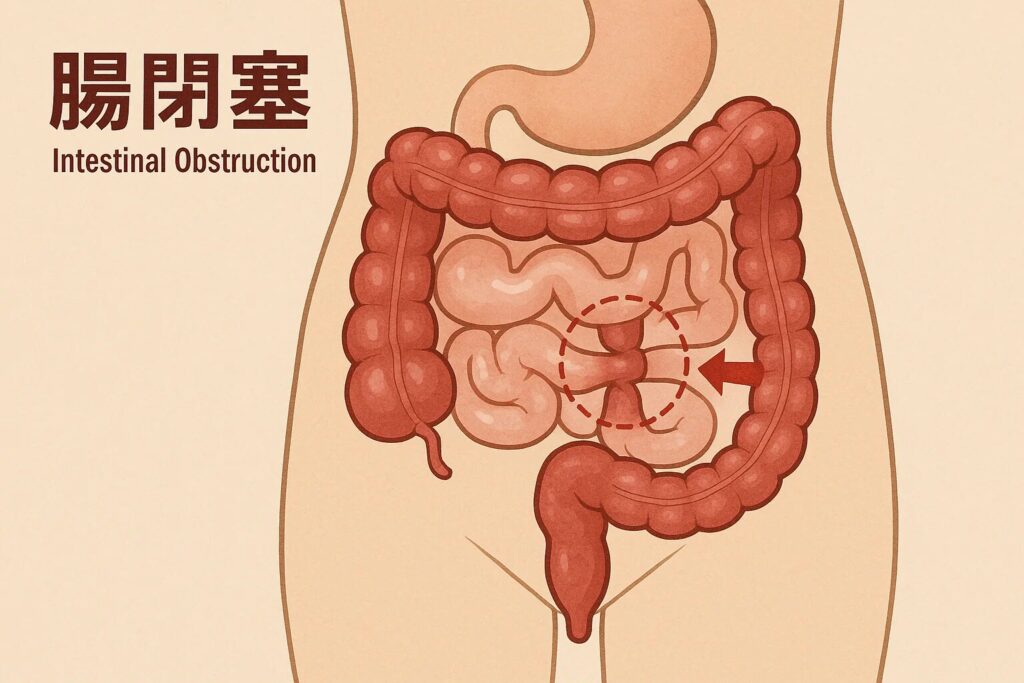

腸閉塞と一口に言っても、原因や状態によっていくつかのタイプに分けられます。

- 原因による違い

- 物理的に詰まるタイプ (機械的腸閉塞): 腸そのものが、何かによって物理的に塞がれてしまうタイプです。後で詳しく説明しますが、お腹の手術の後で組織がくっついたり(癒着)、がん(腫瘍)ができたり、「脱腸(ヘルニア)」が原因で起こることが多いです。これが一番よく見られるタイプです。

- 腸の動きが悪くなるタイプ (機能的腸閉塞 / 麻痺性イレウス): 腸自体は塞がっていないのに、腸の動き(食べ物を先に送るための波のような動き)が鈍くなったり、止まってしまったりして、結果的に内容物が流れなくなるタイプです。お腹の手術の後や、お腹の中の炎症、薬の影響などで起こることがあります。

- 詰まる場所による違い

- 小腸で詰まるタイプ (小腸閉塞)

- 大腸で詰まるタイプ (大腸閉塞)

- 危険度による違い

- シンプルな詰まり (単純性腸閉塞): 腸への血液の流れは保たれているタイプ。

- 危険な詰まり (複雑性腸閉塞 / 絞扼性腸閉塞): これが要注意! 腸がねじれたり、何かに締め付けられたりして、腸への血液の流れが悪くなってしまうタイプです。血が通わなくなると、腸の組織が死んでしまい(腐ってしまう)、腸に穴が開いたり、お腹の中にばい菌が広がったりする(腹膜炎)など、命に関わる非常に危険な状態になりやすいんです。だから、このタイプは一刻も早い手術が必要です。シンプルな詰まりでも、放っておくとこの危険なタイプに変わることがあります。

- 詰まり具合による違い

- 完全に詰まるタイプ (完全閉塞): 食べ物もガスも全く通れない状態。

- 部分的に詰まるタイプ (不全閉塞 / 部分閉塞): 少しだけ隙間があって、わずかに通れる状態。

これらのタイプによって、症状の出方や治療の方法が変わってきます。特に「危険な詰まり(絞扼性)」かどうかを早く見極めることが、とても大切になります。

どうして起こるの? – 腸閉塞の主な原因

では、なぜ腸が詰まってしまうのでしょうか? いろいろな原因がありますが、特に多いものをいくつか見ていきましょう。

- お腹の中の「くっつき」(腹腔内癒着)

- 特に、以前にお腹の手術(虫垂炎、帝王切開、胃や大腸の手術など)を受けたことがある人に多い原因です。手術で傷ついたお腹の中の組織が治る過程で、本来は離れているはずの腸や、お腹の壁などがくっついてしまうことがあります。これが「癒着(ゆちゃく)」です。

- どうして詰まるの?: このくっついた部分が、ひものようになったり、膜のようになったりして、腸を外から圧迫したり、ねじったりして、通り道を塞いでしまうことがあるんです。まるで、お腹の中に意地悪なテープが貼られてしまうようなイメージですね。手術してから何年も経ってから起こることもあります。

- 脱腸 (ヘルニア)

- 足の付け根(鼠径部)や、お腹の手術の傷跡など、お腹の壁の弱い部分から腸がポコッと飛び出してしまう状態です。

- どうして詰まるの?: 飛び出した腸が、その出口の部分で締め付けられてしまう(これを「嵌頓(かんとん)」と言います)と、腸が詰まったり、さらに血の流れが悪くなる「危険な詰まり(絞扼性)」になったりします。嵌頓したヘルニアは、緊急手術が必要になることが多いです。

- がん (悪性腫瘍)

- 大腸がんなどが大きくなって、腸の内側を塞いでしまうことがあります。高齢の方の大腸閉塞では、これが原因のことも少なくありません。

- 小腸でも: 小腸自体のがんは少ないですが、他の場所のがんがお腹の中に広がってきて、小腸を圧迫して詰まらせることもあります。

- 腸のねじれ (腸捻転)

- 腸がグルンとねじれる: 腸が、それを支えている膜ごとねじれてしまう状態です。ねじれると、食べ物の通り道が塞がれるだけでなく、腸に血液を送る血管も一緒にねじれてしまうので、「危険な詰まり(絞扼性)」になりやすい、とても怖い状態です。

- 腸がグルンとねじれる: 腸が、それを支えている膜ごとねじれてしまう状態です。ねじれると、食べ物の通り道が塞がれるだけでなく、腸に血液を送る血管も一緒にねじれてしまうので、「危険な詰まり(絞扼性)」になりやすい、とても怖い状態です。

- その他の原因

- 腸がはまり込む (腸重積): 腸の一部が、その先の腸の中に潜り込んでしまう状態。お子さんに多いですが、大人でも起こることがあります。

- 腸の炎症 (炎症性腸疾患): クローン病など、腸に長く炎症が続く病気で、腸が狭くなって詰まることがあります。

- 胆石が詰まる (胆石イレウス): まれですが、胆石が腸に流れ込んで詰まることも。

- 異物: 間違って飲み込んだものが詰まることもあります。

このように、腸閉塞の原因は様々。過去の手術歴などが大きく関わっていることが多いんですね。

どんな症状が出るの? – 体からのSOSサインを見逃さないで!

腸閉塞になると、体はSOSサインを出してきます。詰まっている場所や程度によって症状は少しずつ違いますが、代表的なサインは以下の4つです。

- お腹の痛み (腹痛)

- 「キューッ」と締め付けられるような、強い痛みが波のように押し寄せてくることが多いです。これは、詰まった場所の手前の腸が、なんとか内容物を先に送ろうと、一生懸命動く(収縮する)ために起こる痛みです。

- 「キューッ」と締め付けられるような、強い痛みが波のように押し寄せてくることが多いです。これは、詰まった場所の手前の腸が、なんとか内容物を先に送ろうと、一生懸命動く(収縮する)ために起こる痛みです。

- 吐き気・嘔吐

- 腸の中身が先に進めないので、逆流して吐いてしまいます。

- 詰まっている場所が胃に近いほど、早くから吐き気が起こり、胃液や黄色い胆汁などを吐きます。詰まっている場所がお尻に近いほど、吐き気が出るのは遅くなりますが、ひどくなると便のような臭いのするものを吐いてしまうこともあります。

- お腹の張り (腹部膨満)

- 詰まった場所の手前に、消化液やガスがどんどん溜まって、お腹が風船のようにパンパンに張ってきます。触ると硬く感じることが多いです。

- 詰まった場所の手前に、消化液やガスがどんどん溜まって、お腹が風船のようにパンパンに張ってきます。触ると硬く感じることが多いです。

- 便やおならが出ない (排便・排ガスの停止)

- 腸の流れが止まってしまうので、便やおならが出なくなります。完全に詰まっている場合は、全く出なくなります。

- 部分的に詰まっている場合は、少しだけガスが出たり、下痢のような便が出たりすることもあります。「少しは出てるから大丈夫」と思わないことが大切です。

その他のサイン:

「危険な詰まり(絞扼性)」になっていたり、腸に穴が開いたりすると、高熱が出たり、脈が速くなったり、お腹全体がカチカチに硬くなったりすることもあります。

もし、これらの症状、特に「激しい腹痛」「吐き気・嘔吐」「お腹の張り」「便・おならが出ない」が組み合わさって現れたら、腸閉塞の可能性が高いです。 我慢したり、自己判断したりせず、すぐに医療機関(できれば外科のある病院)を受診してください。 特に「危険な詰まり」が疑われる場合は、時間との勝負です!

どうやって見つけるの? – 腸閉塞の検査方法

「腸閉塞かもしれない」と思って病院に行くと、お医者さんは原因や状態を正確に知るために、次のような診察や検査を行います。

- 問診

- 「いつからどんな症状がありますか?」「お腹はどんな風に痛みますか?」「吐きましたか?何を吐きましたか?」「便やおならは出ていますか?」など、詳しく症状を聞かれます。

- 「これまでにお腹の手術を受けたことがありますか?」「何か持病はありますか?」といった過去の病気や手術歴も、原因を探る上でとても大切な情報です。

- お腹の診察

- 見る (視診): お腹が張っていないか、手術の傷跡はあるか、脱腸(ヘルニア)で膨らんでいるところはないか、などを目で見て確認します。

- 聞く (聴診): 聴診器をお腹にあてて、腸の動く音を聞きます。詰まり始めは、腸が頑張って動こうとするので、「キュルキュル」「ギュルギュル」といった音が強く聞こえることがあります(金属がぶつかるような高い音に聞こえることも)。時間が経つと、腸が疲れて動きが鈍くなり、音が弱くなったり、聞こえなくなったりします。

- 叩く (打診): お腹を指で軽くトントンと叩いて、音の変化を聞きます。ガスが溜まっているとポンポンと軽い音がします。

- 触る (触診): お腹を優しく押さえて、痛む場所や強さ、しこりがないか、お腹が硬くなっていないかなどを確かめます。足の付け根なども触って、ヘルニアがないか確認します。

- 画像で見る検査 (画像検査)

- レントゲン検査 (腹部X線検査):

- まず行われることが多い基本的な検査です。立った状態と、仰向けに寝た状態で撮影します。

- 腸の中に溜まったガスや液体の様子、腸がどれくらい膨らんでいるかなどが分かります。腸閉塞に特徴的な「ニボー」と呼ばれる、ガスと液体の境界線が水平に見える像が映ることがあります。

- CT検査:

- レントゲンよりもっと詳しくお腹の中を見ることができる、とても頼りになる検査です。「体の輪切り写真」を撮るようなイメージです。

- どこで詰まっているのか、何が原因で詰まっているのか(くっつき?がん?ヘルニア?)、腸への血の流れは大丈夫か(危険な詰まりになっていないか)、腸に穴が開いていないか、などを詳しく調べることができます。必要に応じて、造影剤という薬を点滴しながら撮影することもあります。

- 超音波検査 (エコー):

- 音波を使ってお腹の中を見る検査です。放射線を使わないので体に優しく、ベッドサイドでも行えます。腸の膨らみ具合や、腸の動き、お腹の中に水が溜まっていないかなどを確認できます。

- レントゲン検査 (腹部X線検査):

- 血液検査

- 体の中の水分が足りていないか(脱水)、栄養の状態はどうか、炎症(ばい菌などによる腫れ)が起きていないか、などを調べるために血液検査も行います。全身の状態を把握するのに役立ちます。

これらの診察や検査の結果を総合的に見て、お医者さんは「腸閉塞であるかどうか」「原因は何か」「どのくらい重症か(特に、危険な詰まりになっていないか)」を判断し、最適な治療法を決めていきます。

どうやって治すの? – 腸閉塞の治療法

腸閉塞の治療は、原因や状態、患者さんの体力などを考えて、大きく分けて「手術をしない方法(保存的治療)」と「手術をする方法(外科的治療)」のどちらか、あるいは両方を組み合わせて行われます。

1. 手術をしない方法 (保存的治療)

どんな時にするの?

- 腸への血の流れが悪くなっていない(絞扼がない)と判断された場合

- 主な原因が、手術後の「くっつき(癒着)」と考えられる場合

- 腸の動きが悪くなっているだけの場合(麻痺性イレウス)

何をするの?

この治療の目的は、腸を休ませて、自然に詰まりが取れるのを待つことです。

- 飲食ストップ (絶食・絶飲): まず、口から食べたり飲んだりするのをやめます。腸に新たな負担をかけないためです。

- 点滴 (輸液療法): 食事ができないので、水分や栄養、体に必要なミネラル(電解質)などを点滴で補給します。腸閉塞になると体が脱水状態になりやすいので、これはとても大切です。

- 鼻からのチューブ (胃管・イレウス管による減圧): 鼻から細いチューブを胃や小腸まで入れて、お腹の中に溜まってしまった消化液やガスを体の外に吸い出します。これでお腹の張りが楽になり、吐き気も抑えられ、腸が休みやすくなります。ちょっと苦しいかもしれませんが、治療には効果的です。

- 抗生物質: ばい菌による感染を防ぐために、抗生物質(抗菌薬)を使うこともあります。

- じっと待つ (経過観察): これらの治療をしながら、お腹の痛みや張り、吐き気、おならや便の様子などを注意深く観察します。レントゲンやCTを再度撮って、腸の状態を確認することもあります。

注意点:

この「手術をしない方法」で、詰まりが解消することもあります。特に、手術後の「くっつき」が原因の場合は、この方法で良くなることも多いです。

ただし、この治療を続けても良くならない場合や、途中で「やっぱり血の流れが悪そうだ(絞扼が疑われる)」となった場合は、すぐに手術が必要になります。どれくらい様子を見るかは状態によりますが、だいたい1日から3日くらいが一つの目安になることが多いようです。

2. 手術をする方法 (外科的治療)

どんな時にするの?

- 腸の血の流れが悪くなっている(絞扼性)と判断された場合: これは一刻も早く手術が必要です! 腸が死んでしまうのを防ぐため、緊急手術になります。

- がん(腫瘍)や、締め付けられたヘルニア(嵌頓ヘルニア)、腸のねじれ(腸捻転)などが原因の場合: これらは手術で原因を取り除く必要があります。

- 完全に詰まっている場合

- 手術しない方法で良くならない、または悪化する場合

- 腸に穴が開いたり、お腹の中にばい菌が広がったりしている場合(腹膜炎)

どんな手術をするの?

原因や状態に合わせて、様々な手術が行われます。

- くっつきを剥がす手術 (癒着剥離術): 「くっつき(癒着)」が原因の場合、腸を締め付けている部分を丁寧に剥がして、通り道を確保します。

- ヘルニアを治す手術 (ヘルニア修復術): 飛び出した腸をお腹の中に戻し、飛び出す原因となったお腹の壁の穴を塞ぎます。もし腸が締め付けられて悪くなっていたら、その部分を切除することもあります。

- がんなどを取る手術 (腫瘍切除術): がんが原因の場合、がんを含めて腸の一部を切り取ります。切り取った後、残った腸同士をつなぎ合わせますが、場合によっては一時的に「人工肛門(ストーマ)」という便の出口をお腹に作ることもあります。

- 悪くなった腸を切ってつなぐ手術 (腸切除・吻合術): 血の流れが悪くなって死んでしまった腸や、がんの部分などを切り取り、健康な腸同士をつなぎ合わせます。

- ねじれを直す手術 (捻転解除術): ねじれた腸を元に戻します。腸が悪くなっていなければそのままですが、またねじれないように固定することもあります。

- バイパス手術: がんなどが取れない場合に、詰まっている場所を迂回する新しい通り道を作ります。

- 人工肛門を作る手術 (ストーマ造設術): 腸をつなぎ合わせるのが難しい場合(腸がむくんでいる、お腹の中の炎症がひどいなど)に、一時的または永久的に人工肛門を作ることがあります。

手術の方法:

お腹を大きく切る「開腹手術」と、お腹に小さな穴をいくつか開けてカメラや器具を入れて行う「腹腔鏡手術」があります。腹腔鏡手術の方が傷が小さくて済みますが、お腹の中の状態によっては開腹手術が必要になります。

手術が終わった後も、点滴を続けたり、痛み止めを使ったりしながら、腸の回復を待ちます。

その後の経過と合併症 – 早く気づいて、早く治すことが大事!

腸閉塞が治った後、どうなるのでしょうか? その見通し(予後)は、原因や、どれだけ早く治療を始められたか、などによって大きく変わってきます。

何が経過に影響するの?

- 「危険な詰まり(絞扼性)」だったかどうか: これが一番重要です。腸への血の流れが悪くなっていた場合、腸が死んでしまったり、穴が開いたり、お腹の中にばい菌が広がったり(腹膜炎、敗血症)する危険が高く、命に関わる可能性もぐっと上がります。ある研究では、シンプルな詰まりなら亡くなる方は3%程度でも、絞扼があると30%にもなる可能性があると報告されています。だから、早く見つけて早く手術することが本当に大切なんです。

- 症状が出てから病院に行くまで、あるいは治療を始めるまでの時間が長引くほど、体の水分が失われたり、状態が悪化したりしやすくなります。

- がんが原因の場合は、がん自体の進行具合も影響します。

- 高齢の方や、他に心臓病などの持病がある方は、治療のリスクが高くなることがあります。

起こるかもしれない問題 (合併症):

- 体の水分不足 (脱水)、ミネラルバランスの乱れ (電解質異常)

- 肺炎 (誤嚥性肺炎): 吐いたものを間違って気管に吸い込んでしまうことで起こります。

- 腸が死んでしまう (腸管壊死)、腸に穴が開く (腸管穿孔)

- お腹の中の炎症 (腹膜炎)、全身へのばい菌感染 (敗血症)

- 手術後の問題: 傷口の感染、腸をつないだ部分がうまくくっつかない、お腹の中に膿がたまる、など。

- また詰まる (再発): 特に「くっつき(癒着)」が原因の腸閉塞は、残念ながら繰り返しやすいと言われています。

- 栄養吸収の問題 (短腸症候群): 腸をたくさん切り取った場合に、栄養や水分をうまく吸収できなくなることがあります。

これらの怖い合併症を防ぎ、元気になるためには、「あれ?おかしいな」と思ったら、すぐに病院に行くこと。そして、早く正しい診断を受けて、適切な治療を始めること。 これが何よりも大切です。

予防できる? 腸閉塞を経験した後の生活

腸閉塞を完全に防ぐのは難しいですが、少しでもリスクを減らすためにできることがあるかもしれません。

- 脱腸(ヘルニア)があると言われたら、締め付けられて(嵌頓して)大変なことになる前に、計画的に手術を受けるのがおすすめです。

- お腹の手術を受けた後は、できるだけ早くから体を動かしたり、腸の動きを助けるケアをしたりすることが、腸の動きが悪くなるタイプの腸閉塞(麻痺性イレウス)の予防につながります。

もし腸閉塞になってしまったら… その後の生活で気をつけること:

一度、腸閉塞(特に「くっつき」が原因のもの)を経験すると、また繰り返してしまう可能性があります。

- 食べ過ぎや飲み過ぎは避け、消化しやすいものを、よく噛んで食べるように心がけましょう。食物繊維が多い食べ物(きのこ、こんにゃくなど)は、場合によっては控えた方が良いこともあるので、お医者さんに相談してみてください。

- 便秘にならないように水分をしっかり摂り、適度に体を動かすことも大切です。

- 以前と同じようなお腹の痛みや吐き気、お腹の張りを感じたら、「また腸閉塞かもしれない」と考えて、我慢せずに早めに病院を受診しましょう。

まとめ

今回は、お腹の緊急事態「腸閉塞」について、できるだけ分かりやすくお話ししてきました。

- 腸閉塞は、お腹の中で食べ物の通り道(腸)が詰まってしまう病気です。

- 原因で一番多いのは、お腹の手術後の「くっつき(癒着)」。その他、脱腸(ヘルニア)やがんなども原因になります。

- 「お腹の痛み」「吐き気・嘔吐」「お腹の張り」「便やおならが出ない」が主なSOSサインです。

- 特に、腸への血の流れが悪くなる「危険な詰まり(絞扼性)」は、命に関わるのですぐに手術が必要です。

- 治療は、点滴や鼻からのチューブで腸を休ませる「手術しない方法」と、原因を取り除く「手術」があります。

- 早く気づいて、早く病院に行き、早く治療を始めることが、元気になるためのカギです!

腸閉塞は怖い病気ですが、適切なタイミングで正しい治療を受ければ、きちんと治すことができます。でも、対応が遅れると本当に大変なことになりかねません。「もしかして?」と思ったら、絶対に自己判断しないで、すぐに専門のお医者さんに相談してくださいね。

この記事が、皆さんの健康を守るためのお役に立てたら嬉しいです。

(※参考情報:Gopalakrishna K. H ら (2008-2012年の研究), Ansari MM ら (2020-2022年の研究), Sudarshan V ら (2023年の研究), Alam ABM ら (総説論文))

https://informaticsjournals.co.in/index.php/mvpjms/article/view/18098/20105

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21243991/

https://www.ijsurgery.com/index.php/isj/article/view/9424

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30215917/