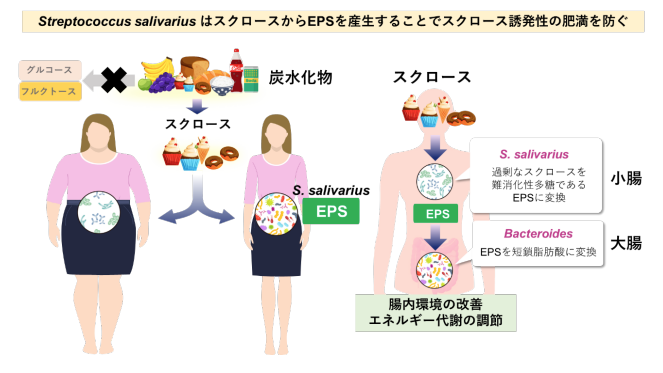

甘いものが好きな人にとって、「砂糖を食べても太らない方法があれば…」と思ったことはありませんか?最新の研究で 「甘いもの好きな人の肥満を抑える腸内細菌」 が発見されました。特に 乳酸菌の一種である「Streptococcus salivarius(S. salivarius)」 が、砂糖を代謝しながら肥満を抑える働きを持つことが明らかになっています。

本記事では、この研究の背景や発見内容をわかりやすく解説し、甘いものが好きでも健康的な体を維持するための方法について詳しくご紹介します。

研究の背景:砂糖摂取と肥満の関係

砂糖の過剰摂取がもたらす健康リスク

砂糖(スクロース)の過剰摂取は、肥満や糖尿病などの生活習慣病の原因となります。現代の食生活では、加工食品や清涼飲料水に多くの砂糖が含まれ、知らず知らずのうちに過剰摂取してしまうことが問題視されています。

また砂糖は血糖値を急激に上昇させ、高血糖状態となりそこから血糖値を安定させようとして、インスリンの分泌を促します。これにより、余分なエネルギーが脂肪として蓄積されやすくなり、肥満のリスクが高まるのです。

しかし、近年の研究では、腸内細菌のバランスが糖代謝や脂肪の蓄積に与える影響が明らかになり、特定の腸内細菌が肥満を予防する可能性が示唆されています。

どの機関が研究を行ったのか?

この画期的な研究は、京都大学大学院生命科学研究科 や 東京農工大学大学院農学研究院 などの研究チームによって行われ、国際的な学術誌「Nature Communications」に掲載されました。

研究チームは、約 500人の健常者および肥満症患者の便サンプル を分析し、特定の腸内細菌が砂糖の代謝に関与し、肥満を抑制するメカニズムを解明しました。

研究方法と結果:腸内細菌の働きとは?

研究では、腸内に生息する細菌の中から、砂糖の代謝に関わる「S. salivarius」 を特定しました。この細菌は、砂糖を分解し「菌体外多糖(EPS)」という物質に変換する 働きを持っています。

EPSの役割とは?

- 腸内で食物繊維のように働き、砂糖の吸収を抑制する

- 腸内の善玉菌(Bacteroides属など)の増殖を促す

- 短鎖脂肪酸(SCFA)を産生し、腸内環境を改善する

動物実験では、S. salivariusを持つ腸内環境のマウスは、スクロースを多く摂取しても体重増加が抑えられることが確認されました。一方で、S. salivariusが存在しないマウスでは、砂糖の摂取によって肥満が進行しました。

S. salivariusの働き:なぜ砂糖で太らなくなるのか?

菌体外多糖(EPS)の働き

S. salivariusが生成するEPSは、腸内で消化されにくく、糖の吸収を抑える働きがあります。また、このEPSは善玉菌のエサとなり、腸内環境を整える役割も果たします。

さらに、短鎖脂肪酸の産生を促進し、脂肪の蓄積を防ぐ効果もあることがわかっています。短鎖脂肪酸は、腸内の代謝を活性化させ、脂肪の燃焼を促進するため、肥満の抑制につながると考えられています。

S. salivariusを増やす方法

S. salivariusは乳製品や発酵食品に含まれることがあり、これらの食品を積極的に摂取することで腸内環境を改善する可能性があります。

- ヨーグルトやチーズなどの乳製品

- 味噌、漬物、キムチなどの発酵食品

- 食物繊維が豊富な野菜や果物

今後の期待:肥満予防や糖尿病対策への応用

この研究成果により、プロバイオティクス(善玉菌を増やす食品)やプレバイオティクス(腸内細菌のエサとなる食品) を活用した新たな肥満予防法が期待されています。

また、将来的には S. salivariusを含むサプリメントや機能性食品の開発 も考えられ、甘いものを楽しみながら健康を維持する新しいアプローチが実現するかもしれません。

さらに、S. salivariusのEPSを活用した食品が開発されれば、普段の食生活に取り入れることで、より自然な形で肥満予防ができる可能性があります。

まとめ:甘いもの好きでも腸内細菌を味方に!

今回の研究では、腸内細菌 「S. salivarius」 が砂糖の吸収を抑え、肥満のリスクを軽減することが示されました。

✔ 腸内細菌が糖の吸収を調整し、肥満を抑える

✔ 菌体外多糖(EPS)が腸内環境を改善する

✔ 短鎖脂肪酸の増加による脂肪燃焼促進効果が期待される

✔ 今後、プロバイオティクスやサプリメントの開発が期待される

✔ 発酵食品や乳製品を摂取することでS. salivariusを増やせる

「甘いものをやめられない…」という人でも、腸内細菌の力を活かすことで、健康的な体を維持できる可能性があります。今後の研究の進展にも注目していきたいですね!